Cela faisait deux ans que je regardais régulièrement les appareils argentiques moyen format sur Ebay. Malgré un gros coup de cœur pour le Kiev 60 ou encore quelques modèles de Hasselblad, je cherchais un TLR pas trop cher et de bonne qualité (autant dire, gros challenge), donc plutôt dans la catégorie TLR Yashica, Seagull ou Semflex. Je suis tombée sur l’annonce de ce Semflex Standard 4.5 il y a deux mois, beau, en très bon état et avec des caractéristiques similaires au Yashica Mat 124 testé l’an passé dont j’avais beaucoup aimé le résultat.

- Marque : SEM (Société des Etablissements Modernes)

- Production : 1959-1961, France

- Pellicule : 120mm (6×6)

- Objectif : 75mm f/4.5 (3 lentilles)

- Ouverture : f/4.5 à f/22

- Focus : 1m – infini

- Vitesse : 1/250s à 1/10s et mode pose longue

- Poids : 900g

L’enchère est montée plus que ce que j’espérais et j’ai laissé filé. Et puis un mois plus tard, j’ai reçu une proposition du vendeur qui était prêt à me le céder pour une quarantaine d’euros. J’ai donc sauté sur l’occasion. Outre son très bon état, que ce soit d’un point de vue esthétique ou de l’état de l’option (il est vraiment comme neuf), il était vendu avec sa house en cuir d’origine, un filtre vert et un pare-soleil Semflex dans une boite d’origine également. Bref, après l’avoir reçu, pour une première prise en main, j’étais conquise.

Il ronronne parfaitement, son viseur quadrillé est très pratique et je le trouve plutôt ergonomique pour un TLR.

Je l’ai chargé pour un premier essai avec une 120mm Lomography Redscale XR 50-200, donc une pellicule redscale qui peut être utilisée entre 50 et 200 ISO.

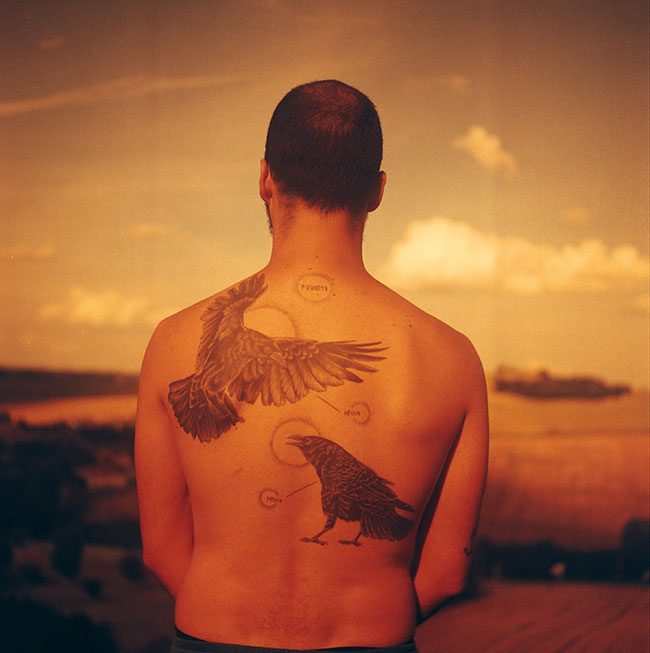

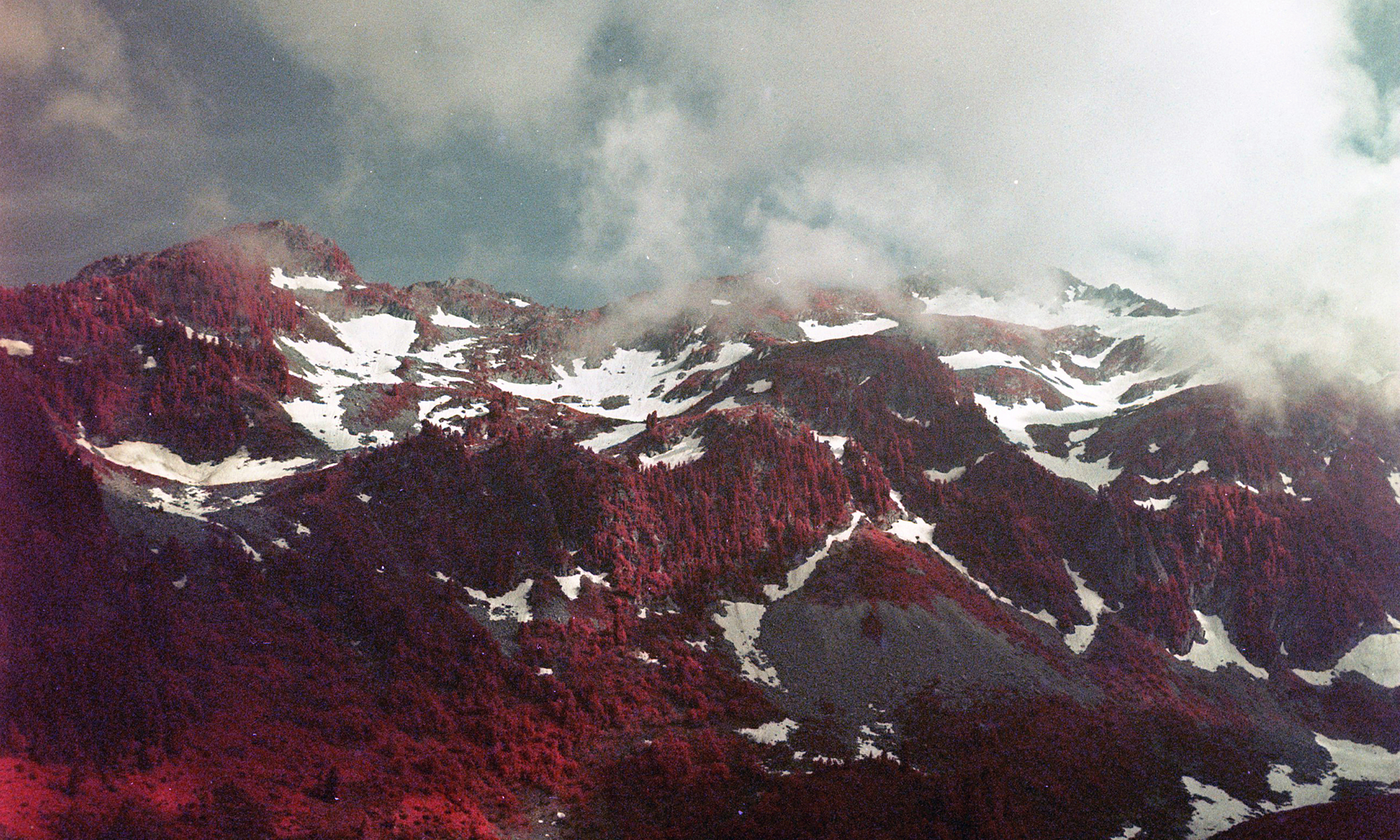

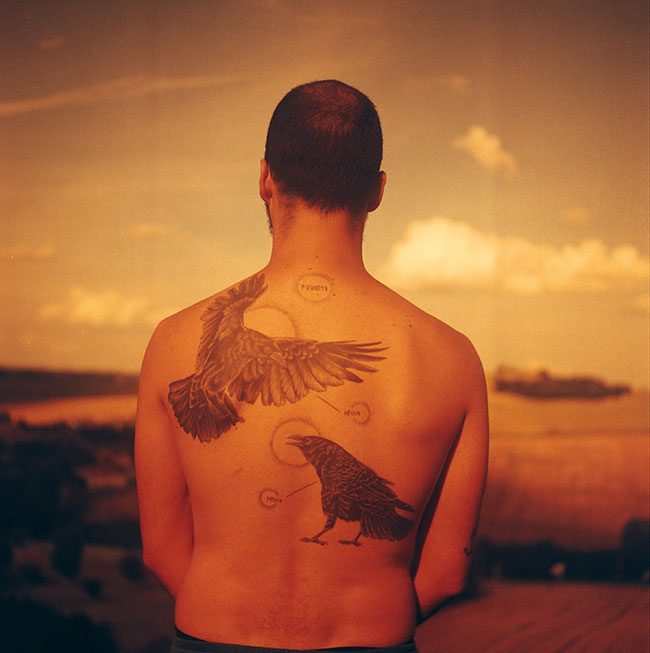

Tout semble fonctionner très bien, le 75mm offre de jolis petits bokeh, j’aime toujours autant le format 6×6 et il est facile de faire des superpositions. C’est également la première fois que j’utilise de la redscale et je suis presque surprise d’apprécier autant le résultat. Les couleurs sont belles et passent du orange/jaune à des couleurs tirant plus dans les rose/bleu lorsque la pellicule prend plus de lumière (ce qu’on voit bien sur les deux superpositions).

Si j’ai bien compris le système, sur une pellicule (qui est constituée de différentes couches), la couche contenant le colorant bleu est normalement au-dessus, ce qui est inversé sur les pellicules redscale. Ici la couche rouge est exposée en premier, ce qui donne cette base chaude sur les photos. Seule une surexposition amène un spectre de couleurs plus étendu, puisqu’elle permet à la lumière de pénétrer les dernières couches du film, sensibles au bleu et au vert.

J’ai hâte de l’utiliser à nouveau avec une pellicule couleur classique mais je crois que cet appareil est bien parti pour être dans mes préférés.