Aujourd’hui je vais vous parler du spécimen le plus gros et le plus difficile qu’il m’ait été de nettoyer : une chèvre. J’ai commencé ce post il y a un an et j’étais vraiment impatiente de pouvoir vous montrer ça.

Un de mes amis l’a trouvée au bord d’une route il y a 14 mois. Lorsque je suis allée voir, elle était là, bien complète, avec la peau qui commençait à former une sorte de cuir et la chair qui n’avais pas encore totalement disparu. Une bonne partie de la carcasse avait même séché (les pattes surtout). Voici ce à quoi ressemblait la tête lorsque je l’ai récupérée (juste le crâne et la peau, qui montre que la robe est marron):

Je l’ai donc décortiquée et mis les os à macérer pendant environ un an pour certains. J’avais beau changer régulièrement l’eau, rien n’a fonctionné comme j’aurai voulu sur ce spécimen. De plus, j’ai déménagé au milieu du processus et je ne m’en suis donc pas occupée pendant un certain temps.

Aujourd’hui encore certains os sont toujours gras, je ne les ai pas encore dégraissés, mais globalement j’ai vraiment eu un mal de chien à nettoyer cette chèvre et je suis à deux doigts d’abandonner. J’arrive à un point où je me demande si je ne vais pas l’enterrer pendant deux ou trois ans, histoire de la ressortir de terre propre et avec une jolie patine.

Premier inventaire il y a quelques mois, quand j’ai sorti les premiers os du bain (on voit d’ailleurs bien les parties qui continuent à rejeter de la graisse, qui sont en jaune) :

Les photos suivantes montrent l’animal au complet et je m’excuse de la mauvaise visibilité qu’on a dessus : j’avoue que je ne m’étais pas rendue compte que le sol de ma terrasse avait presque la même couleur que les os. J’en referai probablement plus tard avec un fond foncé, et je vous remontrerai tout ça.

Ce qui est vraiment très intéressant sur ce spécimen, est qu’il s’agit d’une race bien particulière, la chèvre naine. Elle est bien plus petite qu’une chèvre de taille normale. Il s’agit d’une variété qui a été créée par l’homme pour en faire un animal d’agrément en extérieur et que les particuliers puissent en avoir dans leur jardin. Il se trouve qu’il y a beaucoup de fermes d’élevage de cette race dans le sud de la France.

Le problème commun aux races animales naines créées par sélection humaine est qu’il faut mettre le même système dans un corps beaucoup plus petit, et ça se voit directement sur le squelette. Ici, tous les os de ce spécimen sont déformés.

Il existe en fait trois races de chèvre domestique de petite taille : la toy (ou mini-naine), la naine et la demi-naine, qu’on différencie par leur hauteur au garrot (respectivement de < 40 cm ; entre 40 et 60 cm et > 60 cm). Grâce aux indices d’estimation de hauteur au garrot pour cette espèce, d’après la mesure de ses os longs, cette chèvre mesurait entre 49,3 et 53 cm au garrot. C’est donc bien une chèvre de la race naine.

Je n’ai vu aucune marque qui puisse être apparentée à un traumatisme type collision avec un véhicule. Je pense qu’elle est morte, peut-être de causes naturelles et que son propriétaire l’a jetée dans un endroit presque désert plutôt que d’avoir à payer l’équarrisseur.

L’âge est d’ailleurs difficile à dire puisque j’ai des critères pour des individus de taille normale, mais pas pour ce type de race. Son squelette étant assez déformé, cela fausse les critères habituellement utilisés pour déterminer l’âge. En tout cas, elle était adulte, mature, et je pense qu’elle était vieille (plus de huit ans ?), de part l’usure des dents et la surface de chaque os qui est pleine d’aspérités au lieu d’être lisse. Je n’ai pas déterminé le sexe d’après les critères osseux pour les mêmes raisons, mais d’après la forme et la longueur des cornes qui sont assez petites, je pense qu’il s’agit d’une femelle.

Sur cette photo on voit bien que les dents sont très usées, arasées même pour la plupart et particulièrement les molaires 1 :

Le crâne est ridiculement petit et le museau est très court par rapport à une chèvre de gabarit normal. Je vous ai mis une photo de crâne de chèvre de taille normale pour vous montrer un petit peu les différences morphologiques :

Le crâne de notre spécimen n’est vraiment pas symétrique puisque tout a tendance à aller vers la droite, les nasaux sont très courts, les frontaux sont particulièrement bombés et chose que je n’avais jamais vu sur cette espèce, tous les os du crâne sont totalement soudés. Effectivement, à part sur l’extrémité des os nasaux, on ne voit plus de sutures.

La corne gauche a probablement été coupée puisque l’étui corné se termine de façon très nette. A noter que cette corne vrille totalement dans le mauvais sens.

Je n’ai pas retrouvé toutes les parties de l’appareil hyoïde.

Au niveau du squelette axial c’est assez anarchique et c’est là que je me suis vraiment dit mon dieu, tout ce qui constitue normalement une chèvre n’a pas réussi à rentrer dans ce corps

.

Il manque une vertèbre cervicale : est-ce qu’elle n’a jamais été là sur cette chèvre ou est-ce que je ne l’ai pas retrouvée sur la carcasse ? La plupart des vertèbres thoraciques sont déformées, et particulièrement les dernières qui font totalement dévier la colonne vertébrale.

Les premières côtes sont particulièrement épaisses et les côtes 6 et 7 droites sont fusionnées en leur centre.

Plusieurs des dernières vertèbres ont mêmes fusionnées, par deux ou par trois :

Vue des deux côtes fusionnées dont on voit bien les deux têtes articulaires, et d’une troisième dont la tête est très déformée :

Et voici les cartilages costaux, pièces de cartilage qui relient côtes et sternum, qui se sont en grande partie ossifiés (processus qui peut être assez courant lorsque les mammifères vieillissent) :

D’ailleurs, en parlant de sternum, le voici. Il est normalement constitué de sept plaques osseuses qu’on nomme les sternèbres et elles ont ici presque toutes fusionnées. Leur fusion est assez tardive chez cette espèce.

Les membres ont globalement moins de déformations même si leurs articulations présentent souvent de l’exostose (croissance anarchique d’excroissances osseuses au niveau des articulations), lié en principe à un vieillissement des articulations, à certaines maladies articulaires ou à des traumatismes répétés (comme le fait de porter des charges lourdes quotidiennement par exemple).

Le bassin est très étroit et les os longs des membres sont particulièrement courts et épais.

Les phalanges sont vraiment minuscules sur cette chèvre comparées à celles de taille normale.

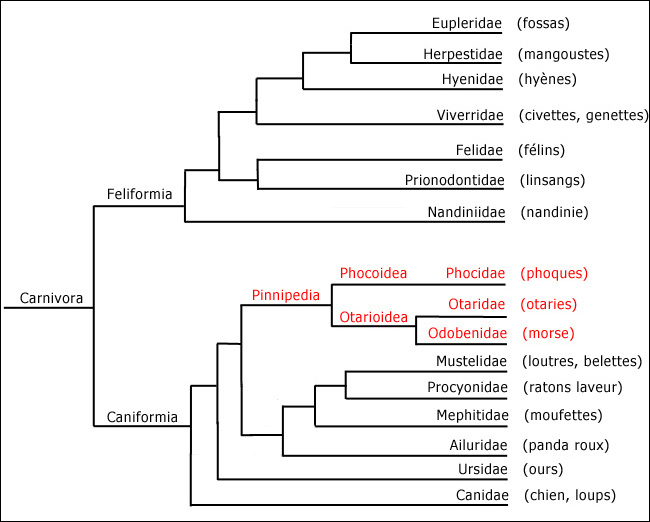

Les caprins sont des ongulidés, c’est-à-dire qu’ils marchent sur leurs ongles et donc sur la dernière phalange ; et des artiodactyles : ils ont un nombre de doigts pair. Le corps des caprins repose donc sur les doigts III et IV puisque leurs ancêtres ont perdus les I, II et V au cours de l’évolution.

L’os qu’on voit sur la photo avec la double poulie correspond aux métapodes III et IV (métacarpe dans les membres antérieurs et métatarse dans les membres postérieurs) qui ont fusionné au cours de l’évolution chez leurs ancêtres. C’est pour cela qu’il porte encore deux doigts. D’ailleurs, avant les derniers stades embryonnaires cet os est encore séparé en deux chez les caprins.

Je n’ai malheureusement pas de squelette entier, ni même de crâne de chèvre de taille normale chez moi pour faire une comparaison, mais j’ai tout de même quelques os (pas toujours entiers).

A gauche ci-dessous on peut voir deux métacarpes normaux et le troisième appartient à la chèvre naine. On voit bien qu’en plus d’être très court, il est beaucoup plus costaud. A droite c’est la même chose avec une vertèbre thoracique. Celle de la chèvre naine est en-dessous et on remarque sa petite taille mais également son manque de symétrie, les déformations et la surface très hétérogène de l’os.

Sur la photo suivante c’est la même chose avec une scapula et un complexe radius-ulna fusionnés, ceux du spécimen étant toujours à droite. L’ulna et le radius sont particulièrement courbés et sur la scapula, le cartilage scapulaire à son extrémité est en partie ossifié (ce qui est courant chez les vieux individus).

Pour finir, voici un exemple d’exostose sur les articulations des humérus. On voit bien les petites excroissances tout le tour des surfaces articulaires.

Donc pour résumé, j’ai mis un an pour nettoyer sans l’étape dégraissage une chèvre femelle de race naine et de robe marron, âgée, présentant un grand nombre de déformations osseuses liées à sa race et à son âge (entre autre de l’exostose, des cartilages ossifiés et des os soudés entre eux). Elle est peut-être morte de cause naturelle et elle a sans doute été jetée n’importe où par son propriétaire.

J’espère que cet article vous aura plu. En tout cas c’est le spécimen le plus impressionnant sur lequel j’ai pu travailler jusqu’à présent (juste avant le vieux renard plein de plomb et de malformations) et je suis contente de l’avoir, même s’il me donne toujours du fil à retordre.

Je suis une fois de plus désolée pour les photos et le nettoyage pas encore terminé, mais si je devais attendre tout ça, je crois que je ne l’aurais jamais montré. Rendez-vous très vite pour un nouveau spécimen.

Et sinon un squelette de chèvre de taille normale ressemble à ça :

(Source : taxidermy.net)